《三字经》上又说:

三藏教,所不摄,佛愿力,诚难测。

一称名,众罪灭,临终时,佛来接。

“三藏教”,就是指经藏、律藏、论藏三藏教。“经藏”,是佛说的,如《阿弥陀经》之类;“律藏”,是戒律,佛所制定的,如《四分律》、《五分律》之类;“论藏”,是研讨理论,讨论修行内容的文字,有佛说的,大多散在众经之中,亦有祖师造的,如《中论》、《百论》、《十二门论》之类。简单来说,经藏是“教”人以定;律藏是“教”人以戒;论藏是“教”人以慧。所以三藏里,该摄戒、定、慧的三无漏学。“藏”,就是该摄的意思。但是,三藏教中,该摄的内容虽然广泛,但是,对于造五逆十恶的罪人,在临命终时能因十念,念佛而离苦得乐,却没有这样的记载,所以,“不”为三藏“所”该“摄”。

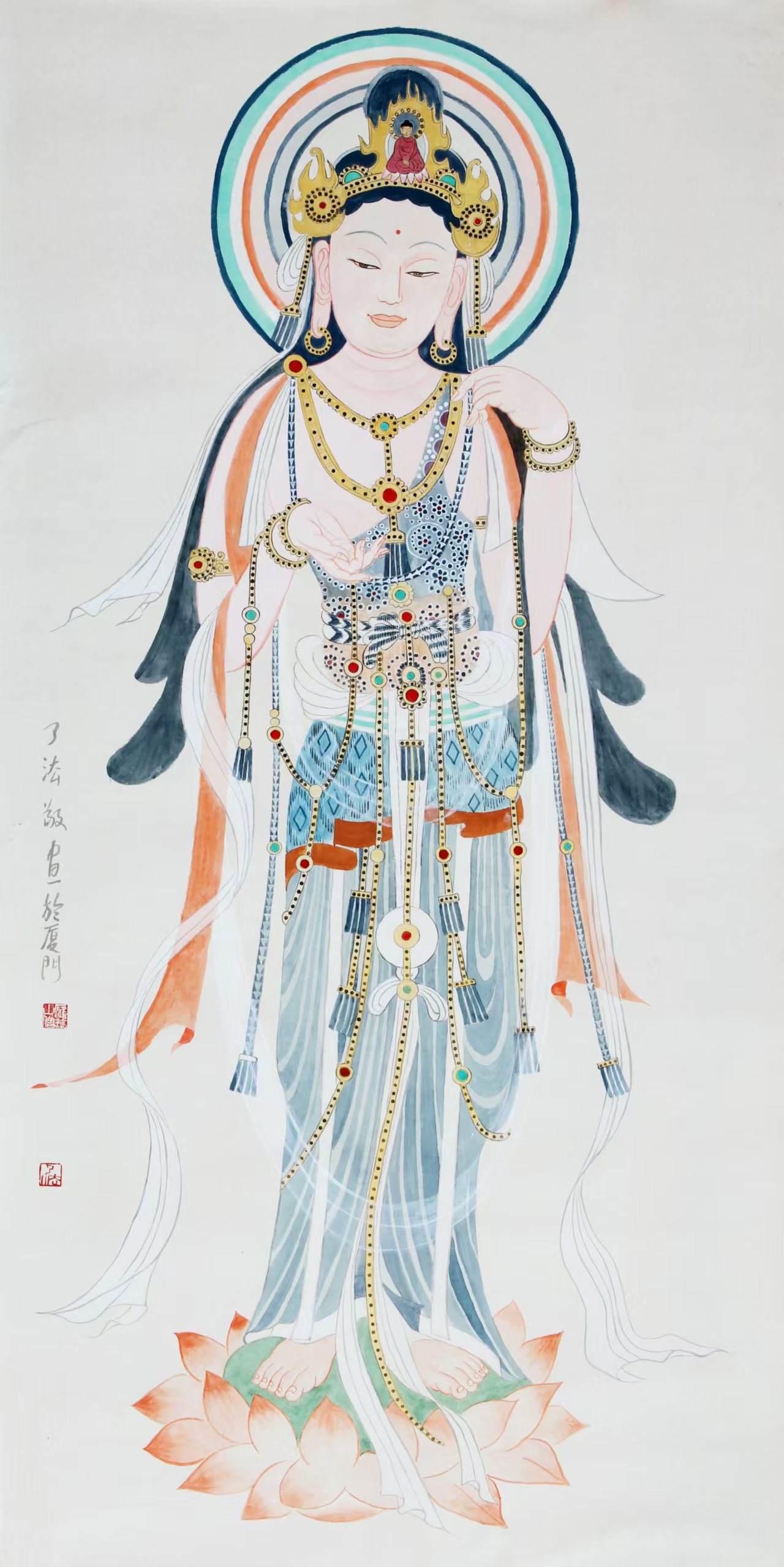

下面二句是“佛愿力,诚难测”:这两句贯通于上下经文。通于上文的,是五逆大罪的人,得生净土,是阿弥陀“佛”的慈悲“愿力”所摄受;通于下文的是,“一称名,众罪灭”。一个罪大恶极的人,在临终“生命将要结束”的“时”候,遇到善知识的指示,能以极大的勇猛心,“称”念阿弥陀佛的“名”号,顿然使“罪”恶消“灭”,并且,能够蒙“佛来接”引,而得生净土。这固然是由于罪性本空,善的力量坚强,同时,也是阿弥陀佛的慈悲愿力的作用。所以, 阿弥陀佛光明徧照十方,摄取念佛的众生, 佛不舍众生,众生净眼未开,不能知不能见,至临终的时候,意根命根一齐断除,后念未起,刹那之间,佛现在前,既得解脱三界火宅,往生西方净土。

净土宗讲到这里就算讲完了;但从“观经语,最惊人”以下,是作者杨仁山老居士的评语。在评语中,讲到:

下中上,根不齐,一句佛,同生西。

是说人类的“根”性好乐,万别千差,有下根、有中根、有上根、极“不”整“齐”,但阿弥陀佛的愿力是平等无二的。为了便于教化,将有信心而肯念佛的人,勉强分为“下、中、上”的三个等级,以便对这些人因机说教。是根据《无量寿经》、《十六观经》三辈往生而来的。如依《小阿弥陀经》而以持名念佛为门路的话,只要念“一句”阿弥陀“佛”,不论是什么根机,在临命终时,只要能念佛,“同”样蒙佛接引而得“往生西”方极乐净土。

“一句佛,同生西”之中的“一句佛”,还值得我们商讨的。因为“一句佛”,并不是仅仅乎念一声佛。念一声佛便可生西,天下没有那样便宜的事。那么,“一句佛”怎样讲呢?就是千句万句即是一句。念佛时要把握住现前的这一声佛,使得全念是佛,全佛是念,在净土宗术语上叫“心外无佛,佛外无心”,心佛打成一片。这时候,前句已灭,后句未生,当念一句刹那不住,念佛之心,不缘过去,不缘未来,但缘现前一句以为往生正因。这是万修万人去的好办法。念佛久久纯熟,能缘之心忽然脱落,无念而念,念即无念,即名理一心念佛,往生西方的品位一定更高。

这里是说在念佛的时候,没有一丝一毫杂染的念头,渗透在念佛心中,这才是《阿弥陀经》上的“一心不乱”。念佛的功夫念到一心不乱,才有资格往生西方净土的。《三字经》上又说:

既生西,皆不退,亲见佛,得授记。

这四句经文,标出净土宗的三个特点:一、我们只凭仗一句“阿弥陀佛”,“既”然“生”到“西”方净土,以后在净土中,一一“皆”可以获得“不退”转的地位;二、不但地位不会退转,并且可以“亲”眼“见”到阿弥陀“佛”;三、那便是“得授记”。杨仁山居士说:“此土修行难进易退,有隔阴之迷,言之可怖,修习信心,必经万劫,入初住位,方得不退,具缚凡夫一生净土,即得不退,所以超胜他宗。”

“皆不退”,是对于我们的信心和修持的法门,往生西方自然不退失、不转变。在教理上有所谓“信不退”、“行不退”、“念不退”的不同。“念不退”者,在心理上,没有一些懈怠的念头;天台宗还以四教来配合,也就是藏、通、别、圆,各有信愿行念佛的三种不退,可以参考《教乘法数》自己去研究。

在《无量寿佛经》流通分里,佛曾经劝勉我们说:“如来兴世,难值难遇。”清朝有一位省庵大师,他著作的《劝发菩提心文》有说:“佛在世时我沉沦,今得人身佛灭度。”这是警觉我们要好好念佛。在娑婆世界,我们的教主释迦牟尼佛在两千五百多年以前出现于世,住世的时间只有八十年,而我们距离弥勒佛的下生,不知道还有几千万万年。释迦牟尼佛住世的时候,我不知沉沦在哪一道? 现在幸好而获得人身,佛又老早灭度了,所以说“佛世难值”。

但是,如果我们因念佛而生西方,这情形就不同了。《阿弥陀经》中说:“彼佛成佛以来,于今十劫,今现在说法。”又说:“彼佛寿命,及其人民,无量无边。”我们应该要明白这种道理!因为阿弥陀佛的寿命是无量的,所以,我们一经往生到西方,就可以亲见阿弥陀佛,而闻佛说法,使我们在很短的时间内,获得无生法忍,与“诸上善人俱会一处”,还会有退转之忧虑吗?这譬如一位教授,他的教育知识、经验都很丰富,学生接受了他的教诲,自然会有快速的进步。

“得授记”是说往生西方见佛闻法,获得无生法忍以后,就由阿弥陀佛给你授与成佛之记,记载其成佛的时代、国土,以及成佛的寿命长短,和佛法住世的时间。同时念佛见佛迟到和快速,在乎我们这辈子修行之方法,技巧和精进的问题了。既得见到阿弥陀佛闻法欢喜,证无生忍,即蒙佛授记以后,回入娑婆,慈悲度世,圆满种种波罗蜜门,证入种种菩萨智地,那里还有一法能超出这净土之外吗?所以《三字经》上又说:

净土宗,真简要,协时机,妙中妙。

这是作者杨老居士对于讲完净土宗的结语。杨老居士说:“净土宗”的教义和修行的方法,“真”够“简”明而扼“要”。他说:大、小乘十宗,同属于佛法,平等平等。但求其最简单,而最扼要的,则没有超过这一宗派。所以,平等中又有差别的存在。因为念佛往生西方,方法简单,不拣择根性,是易行道;在时间上,不讲三大阿僧祇劫,只需要勤念阿弥陀佛,便可以得生净土。在难易迟速之间,我们当然要选择易行的、快速的念佛法门,而放弃那艰难的、迟缓的修法了。

“协时机,妙中妙”:佛法的时运,有时兴隆,有时衰落,古今易致,大家容易知道,当今之世求其协时,逗机者无如这一法。如果佛法兴隆,任何一宗都是生气蓬勃。相反的,佛教衰颓的时候,求其足够适应当“时”的“机”宜,唯有净土三经中念阿弥陀佛,求生净土的法门为最确当。进一步来说:佛法无有不妙,至于念佛求生净土,并不废弃广度众生的大愿。因为阿弥陀佛四十八种大愿,就是整个菩提心的内涵;所以《观无量寿佛经》一开始就说:“欲生彼国者,当修三福。”三福中的第三,就是“发菩提心,深信因果,读诵大乘,劝进行者”。杨仁山居士设立问答说,有人问:“佛法平等你为什么独称赞净土?”他回答说:“今时有识的人都以学堂(大学)为重要,我们取比喻而说吧,西方净土是极大的学堂(大学),弥陀接引十方众生往彼就学,他供给众生饮食衣服,不需要学费,不定人数,不限年代和时间,其地界廓彻无边,其建立长远无极学制。进入其学校的人,无论是什么根器,到了证入无生法忍的时候,是为初次毕业,或在彼土那里进修,或往他方国土教化均随其愿,自此以后,经历十住十行十回向,三贤位满将入初地,时为第二次毕业。再从初地以后到等觉后心,证入妙觉果海,是为第三次毕业,这是谈论修行的次第法门。若论修行的圆顿门,是一修一切修,一证一切证,圆顿和次第是互相摄取,相互融合,说到极点,十方三世种种教法,无一不备,所以, 一切诸佛莫不赞叹净土,奈何世人流浪生死之中,头出头没,不求出离,是非常愚痴的。其实净土思想非常健全,是有全面系统的修行方法,有人认为在佛教八万四千法中,“惟有念佛一门是为他力”,用力少而功效速,方便易行;其他诸法皆靠自力,用力虽多,但“功德极少”。 念佛法门原有多种,非仅持名一门,而善导大师则独重称名念佛,认为只有称名念佛,是契合阿弥陀佛本愿的正业。如观想念佛要求心注一境,神不散逸,而众生心燥气浮,定力不足,观想不易成就。至于称名一法则容易得多,这念佛法门“外无杂缘”,不修“杂业”,“相续即生”,唯得“正念”,“前念命终,后念即生”,无有间断。而且因“与佛本愿相应”故,更是十分可靠,有进无退,万无一失,乃至最后成佛。同时, 善导大师又强调,如欲想速生净土者,还必“须要三业成就”。“三业成就”者,即是身、口、意三者互相配合,“心唯有信”、“口唯有念”、“身唯有恭敬”,是成就三业的目标。

后世信奉净土宗的大德们都强调信、愿、行,为求生西方的三资料,这一理论即是由善导大师而来的。善导大师的思想为净土宗奠定了理论基础,后世修净土的人, 基本上是按照善导大师,所提出的思路,而起信、发愿和实践修行的。善导大师还撰有许多关于净土修行、法事以及仪轨等方面的著作,使净土宗的理论,教义和仪轨制度等,得以齐全和完善。这时候,严格意义上的宗派才算成立。善导大师的弟子有怀感、怀恽、净业等人。以怀感传承其师父的学说,最为有力。

后来有南岳般舟承远大师、对弘扬净土法门用力很多,被后世之人尊为净土宗第三祖师、还有长安五会法照大师,被后世之人尊为净土宗第四代祖师。

以后有新定少康大师为净土宗第五代祖师,他专修净业,并在睦州建净土道场,当时的人称他为“后善导”,因为少康大师在念佛的时候,就有一尊佛从口中出来,当时的人认为他是善导大师再来人间教化众生的。后来又有被人认为和善导、少康“异时同化”的慈愍三藏慧日大师,他曾经入印度求法,听闻接受净土法门。回国之后,他勤修净土事业,主张教和禅一致、禅与净合行、戒和净双修,对后世净土宗的发展很有影响。

到了宋代以后,中原汉地佛教可以说是净土宗一枝独秀,形成各宗归净的局面。当时永明延寿大师,他提倡禅净双修,他说“有禅无净土,十人九蹉跎”;“有禅有净土,犹如戴角虎”的说法,为净土宗展示了一个新的气象。以后,禅宗、律宗、天台等宗的学者,也大多兼弘净土宗,永明延寿大师被后世之人,尊称为净土宗第六代祖师。之后有昭庆省常大师,他因为仰慕慧远大师,结莲社念佛的遗风,就在杭州西湖旁边,结莲社专修净业,之后改名为易行社,入社的僧众有一千余人,被后人尊为净土宗第七代祖师。自此以后,结莲社念佛之风盛行,成为净土宗的一大特色。

又从元、明、清三代,净土宗在理论上的发展,虽然还不十分显著,但有关净土方面的著作却很多。例如《净土指归集》、《净土生无生论》、《西方合论》、《阿弥陀经疏钞》、《念佛切要》、《阿弥陀经要解》、还有《劝发菩提心文》、《净土圣贤录》、《西方公据》、《念佛警策》和《净宗必读》、《西归行仪》、《念佛要语》等书,都是法师和居士们,弘扬净土法门的著作。近代有印光大师,他一生专弘净业,主张“老实念佛”。他所教化的信众计以万众,被尊为净土宗第十三代祖师,有《印光法师文钞》四卷流传于世。

在中国佛教诸大宗派中,净土宗在教理上,虽然不够精深奥妙,但其殊胜优异之处,就在于方便简易,不论任何根器,不分智愚,普摄一切。根据佛经的介绍,西方极乐世界设有九品莲位,即九个等级。如果是上根利智之人,在教理和修持上都相当出色,往生之后,自然是上等的品位。那些下智钝根的人,虽然宿业深重,功德很少,但只要老实修行,也能“带业往生”西方, 同样可以横超三界,即生成办。这就是“三根普被,利钝皆收”的最好证明。所以,净土宗与其他各宗相比,此宗的法门最宽,修习最容易,目标最明确,对应机性也最强。现在中国的佛教界,信奉净土宗的人很多。对中国文化各层面的影响,也是最为突出。净土宗所依的经典书籍为“五经一论”。五经是:一、《无量寿经》;二、《观无量寿经》;三、《阿弥陀经》;四、《华严经普贤菩萨行愿品》;五、《楞严经大势至菩萨念佛圆通章》。“一论”是《往生论》,是印度世亲菩萨著作,北魏菩提流支翻译。这部论的依据是《无量寿经》的内容,究明往生净土的义旨,以偈颂的句式,赞述西方极乐世界的庄严,劝人修持礼拜、赞叹、发愿、观想、回向,揭示通向阿弥陀佛净土之路,是方便中最方便之法门。

所以,念佛生西方,绝对不是消极厌世,逃避现实的方法,而是求得速疾成佛,可以回入这个娑婆世界,度众生圆满菩提愿。这等于一个学生去外国留学,吸取人家的技术、工艺、文化,回到本国,再将他所学的知识,贡献与社会。所以,净土法门乃是“妙中”之“妙”的净宗修法。经文上说:

上十宗,已说完。

上面将中国佛教的大、小乘十宗讲完了。现在讲到《三字经》中的“忏法”。 “忏法”:是“忏”悔的方“法”。